在黄河之畔的甘肃兰州,一场以群众需求为圆心的文明实践创新正生动铺展。“新时代文明实践+”将民生服务、基层治理、文化滋养等与群众生活息息相关的领域紧密串联,让文明不再是抽象概念,而是化作养老食堂的热粥、社区书房的书香、邻里议事的笑语,在街头巷尾的烟火气中落地生根,成为城市温暖生长的鲜活注脚。

在城关区张掖路街道的养老食堂,78岁的王桂兰端着刚盛好的热粥,和老邻居们围坐说笑;不远处的社区邻里议事厅里,居民们正你一言我一语,为小区绿化改造方案出主意,气氛热烈又暖心。城关区深耕“新时代文明实践+”,把文明实践的触角延伸到群众家门口,让服务精准对接需求,用看得见、摸得着的变化,让群众的获得感更足、满意度更高。

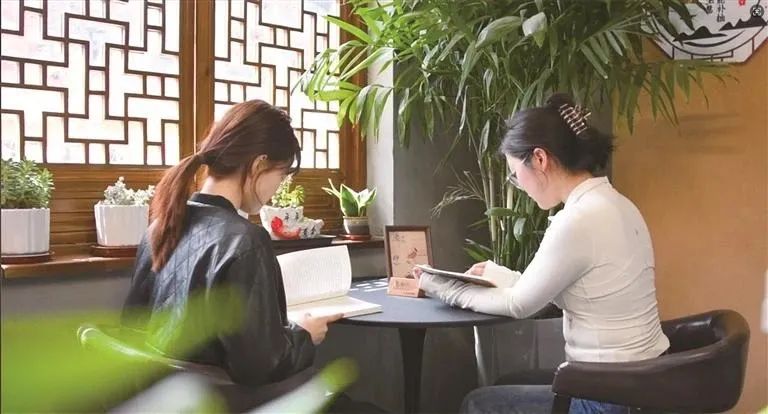

市民在城关书房阅读休息。

市民在城关书房阅读休息。

群众满意,是文明实践最根本的标尺。近年来,城关区跳出“就实践抓实践”的思维,以“+”字为桥,将文明实践与民生服务、基层治理、文化生活等群众最关心的事深度融合。从“实践所+养老食堂”解决老人吃饭难,到“实践站+志愿服务”打通服务群众“最后一米”,再到“实践点+议事平台”让群众成为社区治理的主人翁,每一项创新都瞄准群众的急难愁盼,每一次升级都聚焦群众的真实感受。

以文化人让文明滋养日常

晨曦初露,阳光洒落在郑家台社区的城关书房。退休教师李阿姨轻刷身份证步入书房,暖黄灯光下,她在书架间挑选着新上架的散文选集。傍晚的碧桂园天麓山社区书房,放学归来的孩子们围坐在绘本角,借助电子借阅机,沉浸于童话故事的奇妙世界。作为兰州市“书香兰州”建设的民心工程,城关书房以“互联网+智慧图书馆”为核心,在城关区8个街道社区落地,配套了6处24小时智能书柜。它以“家门口的图书馆”之姿,重新定义城市阅读的温度,让书香融入市民的15分钟生活圈,为市民打造便捷的精神家园,随时随地满足阅读需求。

居民在新时代文明实践站内交流书法习作心得。

城关区的文明建设不止于书香氛围营造。甘肃省档案馆等39个文明实践基地挂牌,理论宣讲、科技科普、文化体育等多元服务构建成“实践平台+阵地资源”的立体网络。自2025年3月启动的“黄河之滨也很美・文明集市”,以“固定摊位 + 流动服务”的创新形式,让每月一主题的文明实践如春风化雨。

精准服务满足群众需求

“枯树砍掉了,晚上走路再也不用提心吊胆!”张掖路街道居民送来的锦旗上,“为民解忧”四字映着社区红马甲的笑脸。这源于城关区创新推行的“点单、接单、派单、跑单、评单”五单制服务链。市民通过“甘肃省新时代文明实践云平台”点出枯树隐患,社区后台10分钟内接单响应,专业应急团队2小时内派单处置,工作人员全程跟跑督办,24小时内完成砍伐清理。闭环式服务如精密齿轮,让“群众点单—志愿接单”的响应速度刷新基层治理效率。

新时代文明实践所开展的义剪活动。

铁路西村街道新时代文明实践所开展义剪活动,为老年群体提供更便捷的惠民服务;皋兰路街道郑家台社区新时代文明实践站为环卫工人提供免费休息点;酒泉路街道畅家巷飞天文化墙下,小学生用粉笔临摹“友善”时,志愿者会俯身指点笔画“撇捺要像人帮人时张开的手臂。”这些细微处的文明实践,让“有需求找志愿”成为市民的生活习惯。

从城市书房到社区议事厅,从“五单制”的高效响应到全民参与的文明接力,城关区的“新时代文明实践+”探索,是兰州市文明建设向深向实的生动缩影。这座黄河之畔的城市,以群众需求为导向,将文明实践的根须深深扎进基层土壤,让“实践+民生”“实践+文化”“实践+治理”的融合创新,从城关区的街头巷尾延伸至全市的各个角落。百姓看得见、摸得着、暖人心的鲜活篇章,让黄河之滨的文明底色鲜亮动人。

供稿:甘肃省文明办 兰州市文明办